N方式の生物を徹底分析

日本大学独自の筆記試験には、

A方式:学部ごとに異なった入試

N方式:全学部共通の入試

C方式:大学入学共通テストのみの入試

CA方式:共通テストと学部部ごとの独自入試を併用する方式(工学部のみ)

の、4つがあります。

ここでは全学部で同じ問題を解く、N方式の生物を解説していきます。

総合型や各種推薦、内部進学などもあります。

ただし、医学部や獣医学科などでは利用できない方式が多いです。

自分に合った試験方式を選びましょう。

生物が必須の学部学科

なし

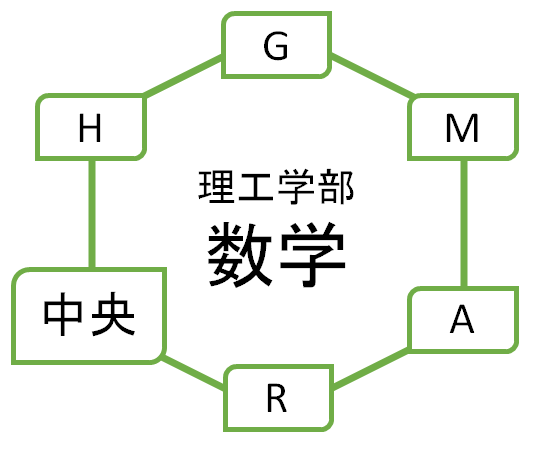

N方式で生物が選択の学部学科

理工学部

生産工学部

工学部

医学部

歯学部

松戸歯学部

生物資源科学部

薬学部

文理学部

芸術学部

国際関係学部

医学部の学部別入試(A方式)の数学は → こちら

獣医学科(生物資源科学部)は → こちら

難問はなく、基礎~標準

難易度は基礎~標準レベル。

とくに計算は基礎的なものばかりであり、非常に取り組みやすくなっています。

GMARCH以上の受験がある場合には、このN方式より難しい問題がでてきます。

自分の第1志望のレベルと、日大のN方式のレベルの違いを理解したうえで、以下の対策を読んでください。

範囲はまんべんなく

出題は生物基礎よりも生物からの範囲が圧倒的に多いです。

特に光合成と遺伝はかなりの頻度で出題されているので、重点分野としてマークしておくといいでしょう。

一方で、年によって出題分野は異なり、今年にどの分野から出題されるのか予想するのは困難。

過去にはDNA断片を電気泳動する問題の中にPCRに関する問題もありましたし、タンパク質とアミノ酸に関する問題も出題されています。

生物は医学部、歯学部、生物資源科学部、薬学部といった学科で選択されやすく、

日大の理科の中でも難易度は比較的高い設定になっています。

生物基礎はやはり重要

実際の出題範囲は生物が多いですが、まずは生物基礎の理解度を高めることが重要になってきます。

実際の出題では遺伝などの理解度が必要であり、生物基礎の理解度が入試問題をクリアするポイント。

同時に、現代文である読解力も一定程度は必要になります。

受験勉強をしていると、どうしてもテストで直接聞かれる分野ばかりに目がいきます。

しかし、基礎をおろそかにすることで、結局遠回りとなり秋~冬に点が伸びないことに気が付きます。

秋冬に基礎が足りていないと、間に合いません。

顕著なのが浪人生。

きちんと春~夏にかけて基礎知識の復習をしましょう。

計算はひとひねり

日大の生物で特徴的なのが、計算。

大学の難易度を考えると、計算は基礎的で公式通りと思いがちですが、実際はちょっとした工夫を加えてあり、単純な公式計算より難しく作られています。

近年も同様の傾向であり、計算式は短くて時間がかからないものの、式をたてるまでに少し悩ませる問題でした。

理論自体は簡単なので、理解に基づいた計算をしている生徒であれば十分対応できますが、公式丸暗記ではよくわからないように作られている良問が多いです。

よくある質問・料金などは → こちら

web授業に関しては → こちら

無理は不要

計算問題の数自体は限定的で、2,3問の年が多いです。

普通に解けることがベストですが、解けない場合はこだわる必要はなく、暫定的な答えでもマークを忘れないようにしましょう。

計算問題が1つも解けなくても、合格点は十分にとることができます。

思考問題が1問

生物を難しくする3つの要素として

- 細かい暗記

- 難易度の高い計算(主に遺伝)

- 思考力が必要な実験問題

が、あります。

暗記は標準レベルが中心で、計算は基礎がメインです。

![]()

一方で、単純暗記では答えられない実験問題がほぼ毎年1問出題されています。

ただし、基本的には教科書に載っているようなよくある実験をベースにしているので、国立大学や難関私立大学で聞かれるような難問は出題されず、あくまで標準レベルとなっています。

具体的な難易度は共通テストで歯ごたえがある問題と同じ程度。

しっかりと問題文を読み、高校平均レベルの現代文のような読解力と論理的思考力があれば解答できます。

よく、生物は単なる暗記科目だと勘違いしている生徒がいることは、このHPでも何度が記載しています。

暗記すれば大丈夫と思える部分ほど、正しい先生に習ってほしいです。

たしかに生物は暗記が大きいですが、大学の難易度が高くなればなるほど、暗記以外の要素が合否を分けます。

合格最低点が高くない学部であれば暗記で何とかなりますが、学科によってはある程度の思考問題で点数が必要になります。

参考書・問題集

基礎~標準レベルの参考書がおすすめです。

注意すべきは、参考書選びも大事ですが、その使い方のほうが重要性が高いということです。

参考書はただ読んで、ただ暗記するというのは簡単ではありません。

一つ一つの現象の意味であったり、それを確かめている実験を理解しながら勉強を進める必要があります。

遺伝や、同化・異化、臓器、神経などは特に生徒から質問が多く、勘違いしていたり、一人で解決できないまま放置されがちです。

また、生物学の基本である、絵をかきながら変化の過程を覚えていきましょう。

何もない状態から、一つのキーワードで絵がすらすら描けて、部位の名前と機能や性質が記載できれば完璧です。

問題集

セミナー(Amazonリンク)やリードシリーズ(Amazonリンク)といった学校で使うものは、受験対策でも有効です。

学校の定期テスト対策と同じレベルのシグマ基本問題集(Amazonリンク)であったり、MYBEST よくわかる生物基礎+生物(Amazonリンク)も良書ですが、人によって使いやすさには差があるでしょう。

暗記事項の確認が自然と多くなるので、

問題を解いて → 不足部分を参考書を確認 → 絵を描いたりしながら再暗記

という工程を繰り返すことになります。

有名な基礎問題精講(Amazonリンク)などは、難易度が高い計算や実験が多く、暗記要素が不足しているので、日大のN方式には向いていません。

共通テスト対策は非常に有効

共通テスト対策や過去問は、ある程度細かく判別しにくい知識の選択問題があり、典型的な実験を使った思考問題があります。

日大のN方式対策として一定程度有効です。

同レベルの私立大は、暗記系が多く実験問題が少ない私大向けの問題集や過去問の方が傾向が近いでしょう。

まとめ

- 勉強法を確立しよう

- 理解に基づいての暗記が基本

- 求めるべき水準を明確にしよう

獣医学科を含めて日大に興味がある人は → こちら

他の記事一覧は → こちら