進路相談はお子さん一人一人によって違う

だいたいでもいいので、目標の方向性が決まっている場合

目標が明確な子の実際の進路相談

何に興味があるかわからない場合(進路が決まっていない)

興味や進路が決まっていない子の実際の進路相談

進路指導は生徒に合わせて

保護者の方からご相談をうける中で、よくあるものの一つに進路指導があります。

特に多いのが文系理系の決断をする高校1年生。

秋~冬にお問い合わせいただくことが多いです。

理系文系の方向が決まった高校2年生の春ということもあります。

大人になった時の進路を考えるという意味で言うと、高校2年生の秋くらいから真剣に考える生徒が多いのではないでしょうか。

これくらいから大学受験の準備だと考えるご家庭が多いようです。

ですが、私の生徒では中学生のときから将来に関して話をします。

生徒が進路を選ぶまでにかかる時間も必要な情報量も異なります。

そして、ほぼすべての生徒において、進路選択は想像以上に時間がかかります。

進路を決めるのはゆっくりで大丈夫ですが、考え始める行為自体は早めにした方が良い結果につながりやすいでしょう。

また、進路相談を綿密にしておくと、推薦入試での面接や小論文対策が非常に楽になります。

保護者の方からよくいただく質問は

→ 全記事一覧

なぜ一人一人に合わせた進路指導をするのか?

わかりやすい例としては、兄弟姉妹があります。

兄弟姉妹でも進路そのものだけでなく、進路に対する考え方が全く違うことはよくあります。

私の経験上、むしろ似通う方が少ないくらいです。

同じご家庭でも、兄弟姉妹の性格や考え方が違うので、進路指導は異なるものになります。

学校や塾での進路指導は画一的で生徒に合わせないものが多い現状があります。

また、学校や塾のスケジュールに合わせられており、お子さんに合わせていないことが多いです。

他の生徒より進路を決めるまでに時間がかかる場合、十分に進路を考えないまま進路選択をしなければいけません。

お子さんの将来を本気で考えるのであれば、ちょっとずつでいいので、早めのスタートがおすすめです。

早めにスタートすると、普段の勉強自体が将来に役立つ勉強にもつながります。

生徒の進路に具体案がある

お子さんの中には、将来の夢が明確な子もいます。

明確な生徒の比率は低いですが、早い子だと小学校の高学年の時点でなりたい職業や行きたい大学が決まっていることがあります。

中学2~3年生くらいになるともう少し増えますが、未定の生徒がほとんどでしょう。

実は進路が決まっていない?

注意すべきなのが、

お子さん自身の意見なのか

保護者の希望が伝わっているだけなのか

ということです。

非常に多いのが、生徒と保護者での不一致です。

親御さんがお子さんの目標や志望校を勘違いしていたり、 親御さんのオススメする進路については詳しいが、それ以外の進路をそもそも考えた経験がない、ということがあります。

実は親御さんの期待に応えようとしてしまって、お子さん自身が親の前で言っていることと実際の希望が異なることもよくあります。

私の生徒でも数例ありましたが、どの生徒でも重大な変更が起こる前に気付き、最終的にはしっかり話し合う機会を作ることが出来ました。

そうです。

なんとなくではなく、お子さんの将来や進路について家族で真剣に話し合う場を作るのは意外と難しいのです。

話をせずに相手の意志を理解することは、たとえ親子でも困難といえるでしょう。

目標がある子の進路相談

進路が決まっていると、自分の進路を深く調べ、イメージを具体化する時間をとりやすくなります。

目標となる将来を具体的にイメージし、そのための必要な段階を切り分けていきます。

具体的までいかないけど、方向性がだいたい決まっている生徒でも、具体化を強めることで進路が限定しやすくなります。

注意すべきなのが、周りが本人の夢を固定化しすぎないということです。

情報が増えていくと、目標設定や夢が変わることがよくあります。

夢が変わると保護者や本人の手間が増えるとともに心理的負荷がかかります。

すると、夢や計画を変えるべきなのに、なかなか変えられなくなります。

保護者の方が、お子さんが以前話していた仕事に興味があるという話をしすぎると、お子さんは進路を変えるという発想が出にくくなりますし、変わった時に言い出しにくくなります。

夢を複数もったり、変えることを選択肢として持ち続けましょう。

もともとの目標が明確

→ 別の夢や進路が気になり始める

→ 進路変更をする

→ さらに迷う

→ 結局最初の進路が第一希望に戻る

ということもよくあります。

一見すると無駄な工程を踏み、時間だけが過ぎたようですが、一度や二度迷うことで、より進路が明確になったり、夢を本気で目指しやすくなる傾向にあります。

よくある流れ

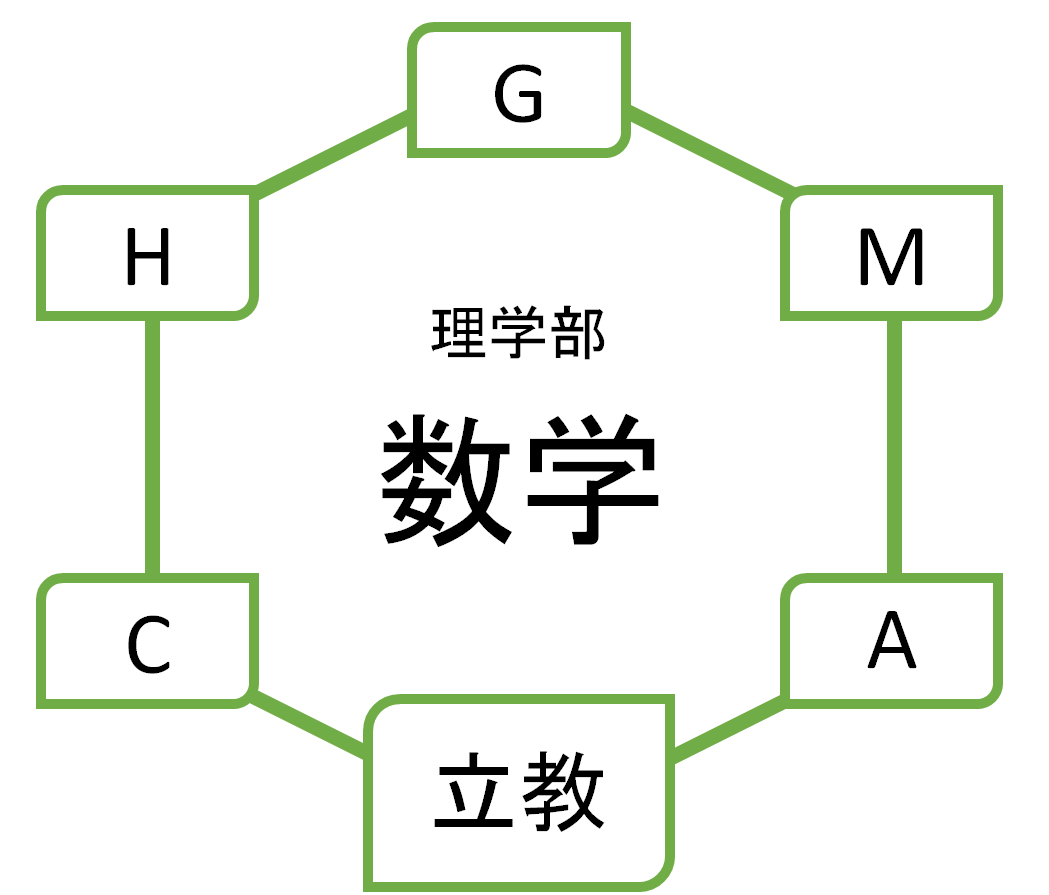

〇〇という職業につきたい

△△という学部(大学)にいきたい

という希望が明確でも、では『それまでに何をすべきか?』ということが抜けていることがほぼすべての生徒に見られます。

途中の工程に関することだけではなく、そもそも職業や学部に対する知識も基本的に不足しています。

そもそも大学って何?と聞かれた場合に、答えられる大人は意外と少ないです。

〇〇という職業で有名な企業は?

〇〇という仕事は具体的にどういう業務をしているの?

〇〇業界の10年後はどうなっているの?

AIが〇〇業界に及ぼす影響は?

△△学部の有名な大学とは?

学部が有名ってどういうこと?

△△学部では、具体的にどういう科目を勉強するの?

△△学部のよくある進路は?

将来の目標が明確でも、その具体的な内容を調べることが重要です。

そして、ただ調べるだけでは意味がありません。

効率的かつ意味のある調べ方についても授業で扱います。

私の授業における有効な調べ方は論理的思考力の養成に関連して構成されています。

また、日々のニュースなどで生徒の興味に関連することを題材として話をすることもあります。

さらに、生徒の興味とちょっと違うけど分野として近い内容があれば紹介することもあります。

一つの仕事や業界に興味をもつと、それ以外の分野に触れにくくなる生徒もいます。

大人が関連性を示しつつ、範囲を広げてあげることも有効です。

調べるだけでは意味がない

調べた上で考え、イメージすることが重要です。

私の指導では、調べた情報は重要ではなく、

その結果として生徒がどう思ったか?

どんなイメージを持っているか?

調べる前に思っていたイメージとずれていたのはどういう部分か?

を重要視しています。

理由としては、生徒に仕事をした経験がないからです。

ネットなどの情報から創り上げたイメージが、現実と乖離しているのはよくあること。

そういったズレを埋めつつ、本人の進路を固め、必要であれば中学・高校・大学も調べていきます。

お子さんの希望によっては、進路が海外になる可能性もあるでしょう。

場合によっては大学に進学しないことが必要になるかもしれません。

お子さんの進路と保護者の方の業界が同じ、近い場合は、保護者の方との話の幅も広がります。

お子さんの進路が不明瞭で、興味がある分野がないこともある

進路が決まっていない生徒は非常に多いです。

小学生や中学生であれば、これから少しずつ興味を広げていけばいいでしょう。

高校1年生でもある程度はなんとかなります。

高校3年生だと事情が変わります。3年生の途中で進路が大幅に変わると、大学受験が妥協になったり、浪人する確率が一気に高まります。

できれば中学生、遅くとも高校1年生には進路について真剣に考える必要があります。

高校2年生になると制限が増え、高校3年生だと時間が不足する可能性が高まることを知っておいてください。

興味あることが全くない、なんてことはない

よくあるパターンが、

夢がない

興味あることとか言われても思いつかない

つきたい仕事がない

行きたい大学がない

学部とか言われてもよくわらかない

ということです。

だから、進路を考えるなんて言われても何をすればいいのかわからない。となります。

この相談は非常に多いです。

言い換えれば、上記のような状態は子供にとって当たり前だということです。

夢がない、なりたいものがない、ということは悪いことではありません。

普通なんです。

これからゆっくり見つけていけばいい。そもそも見つかっていない大人も多い。という事実を、お子さんに理解してもらうことが第一歩となります。

これは、理解の4段階にあるような、勉強の基本と同じです。

お子さんには情報が足りていない

進路の決まっていない生徒の大きな特長は、情報不足です。

職業や高校大学などに関して知らない、ということです。

知らないから選択肢がなく、選択肢がないから選べない、という状態です。

言い方を変えれば、情報を与えて、選択肢が出てくれば、これはちょっと興味ありそうかも、という分野がほぼ100%出てきます。

1つでも興味の種が見つかれば、あとは芋づる式に興味の幅を広げることができます。

つまり、最初にすべきことはお子さんの興味がある分野が見つかるまで情報を与え続けることになります。

ただ情報を与えても意味がない

お子さんにただ情報を与えても、理解して自分の中に取り込むことはしません。

情報をお子さんの特性に合わせて加工し、お子さんが受け入れやすくしなければ、お子さんの興味がある分野は見つかりません。

そして、一般的な学校はこの情報加工が恐ろしく下手な先生が多いです。

もちろん上手い先生もいます。

現状としてお子さんが興味ある分野を見つけられていないのであれば、引き続き学校だけに頼ることはオススメできません。

私の授業では、お子さんの性格や特性に合わせて、日々の授業の中で情報を与えていきます。

ほぼ100%、お子さんにとって興味がある分野が見つかります。

ただし、お子さんのよっては時間がかかる場合もあります。

あと1カ月しか時間がないのに興味を絞ってくださいと言われても難しい可能性が高いです。

進路が決まっていなくても何も問題ありません

前述しましたが、最初は『大丈夫だよ』ということを理解させてあげる必要があります。

また、進路を一つ決めたとしても、『いつでも変更が可能』であることを示すことです。

進路は一つでも複数でもいいし、 固定しても急に変わってもいいし、 そもそも進路がなくてもいい、 ということです。

きっかけは家庭教師と保護者でつくる

保護者さんに時間的余裕があればご協力いただきますが、忙しいご家庭の場合は私だけで実行しています。

最初は本人の興味ある分野を見つけていきます。

このときの注意事項として、制限をなくすということです。

興味が具体的な職業名や、大学名、学部名である必要はありません。

もっと極端なことを言うと、社会的によろしくなかったり、大人たちが嫌がりそうな分野でもいいんです。

あくまで興味のきっかけであり、本当になんでもいいです。

アニメや漫画、youtubeといった典型的な大人たちが非難する分野でもいいです。

暴力や迷惑系といった違法行為につながりそうな分野でもいいんです。

(あくまで極端な例であり、実際にはお子さんが間違った方向に進まないように十分に注意して指導しております。犯罪を助長したり、一般社会から忌避される方向に誘導することは決してありません。)

まずは興味の幅を広げて、きっかけをつくること。

問題点があれば、幅を広げ切った後に制限を加えれば問題ありません。

大切なのは、子供たちがちょっとした興味を伝えられる状況を作り上げ、きっかけとしていくことです。

きっかけの後は生徒によって大きく異なる

興味のきっかけが1つでも見つかると、関連事項から複数の興味が見つかります。

場合によっては全然ジャンルが違う興味が3つも4つも見つかることも少なくありません。

また、きっかけや情報をある程度与えた後に、次にした方がいい行動の方向を示してあげなければ、お子さんは動けないものです。

今のお子さんに必要な情報をある程度与えたんだから、あとは子供が勝手に調べたり行動をするだろうと思いがちですが、実際に自分から行動を開始するお子さんは少ないものです。

大人と子供は違って当たり前

よくある失敗として、大人の基準を子供に当てはめてしまうことです。

自分でネットや図書館・進路指導室で調べろ という気持ちはわかります。

ただ、そうやって子供のせいにしても何も進みません。

大人なら(高校生なら、中学生なら)これくらい一人で出来て当たり前、という感覚があることは理解できます。

一方で、そういった当たり前が出来ない状態のことを子供という、と私は考えています。

子供なので一人でできないことがあるのは当たり前です。

だから大人のサポートが必要です。

子供一人で出来ることは自主性に任せて成長を見守り、 子供が困っていれば、状況をみて大人が手を差し伸べることで成長を促進できます。

このためには子供自身の状況を日々見てあげる必要があるので、集団指導ではまず実現できません。

質の高い家庭教師など信頼できる大人が近くにいればいい変化を起こすことが出来るでしょう。

進路相談もセットのプロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら

他の記事一覧は → こちら