法政大学の化学

前半はほかの大学と比較すると無機が多め

後半は理論と有機中心

勉強法

まとめ

保護者の方へ

理系3学部、A日程の化学分析

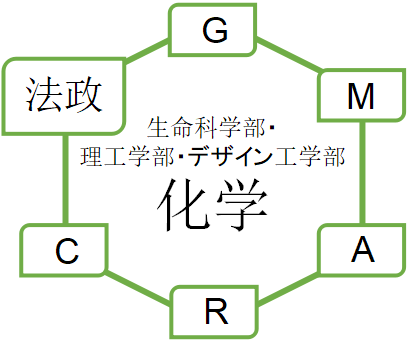

法政大学の理系学部は4つ。

中でも理工学部、デザイン工学部、生命科学部では受験に化学を利用できます。

学部別で定員も最大のA方式では化学と物理の選択が基本。

(生命科学部は生物も選択できる)

定員が限定的なT方式はそもそも理科が受験科目に入っていません。

問題は

生命科学部

理工学部

デザイン工学部

で同一となっているので、対策も同じです。

T方式は理科がなく、情報科学部は化学が選べない

同じく理系の情報科学部のA方式はは物理必須。

A方式でもT方式でも化学は選べないので注意してください。

計算や反応式対策も必要

選択問題だけでなく、計算問題では有効数字を考える必要があり、空欄補充では用語を正確に漢字で書ける必要があります。

また、化学反応式や構造式を求められることもあります。

いわゆる50~100字での長めの記述は基本的に出題されませんが、30字程度の短い記述は出題されます。

普段の勉強では記述式に対する対策が必要となります。

法政大学の生命科学部分析 → 基本情報 数学分析 生物分析 英語(T日程)分析 数学(T日程)分析

GMARCHの理工学・生命科学 → 明治大学 学習院大学 中央大学 その他の大学分析

4つの大問は暗記も重要

法政大学の化学の特徴として、複合ということがあげられます。

1つの大問に複数の分野にまたがる問題が出ることがあります。

それぞれの分野を各問題ごとに細かく切り替えることはもちろんですが、それぞれのつながりを考えた勉強が必要となります。

実際には難易度が基礎~標準のレベルを中心に演習する必要があります。

浪人生などは難問ばかりに着目しがちですが、基礎理解を大切にしましょう。

GMARCH屈指の無機化学

理系の難関大学になると、化学では理論化学と有機化学の比率が高くなり、暗記が多い無機化学は少なくなります。

しかし、法政大学では無機化学が多めに出題されるので、無機化学にも注力して勉強をしていく必要があります。

無機は暗記がいつの間にか抜けているので、法政を受けるなら3~6か月前の復習のスケジュールは非常に重要です。

他の科目や併願校の進路相談も必要なので、実質的には長期的な計画をもってサポートしてくれる先生がいるかどうかが合否の分かれ目ポイントのひとつとなります。

他の記事一覧は → こちら

よくある質問・料金などは → こちら

![]() プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら

プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら

大問1,2が無機と理論

全4つの大問で、前半の2つは無機化学と理論化学の複合問題がよく出題されます。

例えば、2019年は大問1が第2族を中心とした無機化学に、電気分解など理論化学の要素。

2024年は硫黄がテーマとなっており、記述は意外と逃されがちな知識に関する出題でした。

他にも銅の性質という無機化学に、単位格子や電気の計算、化学反応式など理論化学要素を取り入れてた年もありました。

無機化学を基本に単位格子や電気分解、電池などを絡めてくるのは頻出分野です。

幅広い学習が必要

無機化学も2族や11族、硫黄にアンモニアソーダ法など、どの分野から出題されるか傾向はありません。

また、物質の性質だけでなく、製造法も聞かれることが多く、途中過程で出てくる物質や、化学反応式をしっかり記載できる必要があります。

また、反応式は最終形の化学反応式だけでなく、半反応式やイオン反応式の状態で出題されることもあります。

暗記に頼るのではなく、理解をしたうえで反応式を作れる状態が必要です。

後半は有機中心

近年の入試では、

大問3に複雑な理論化学

大問4に有機化学

が頻出パターンとなっています。

有機化学では王道であるアルコール類や芳香族に関する問題がよく出題されています。

出題頻度は高くありませんが、イオン交換膜や糖類などの高分子化合物でもちょっと外した分野、勉強がおろそかになりがちな範囲からも過去には出題されています。

もちろん有機化学でも化学反応式や計算は出題。

こちらの傾向も全体を通して一貫しているといえます。

理論化学には多少の変化形

過去には浸透圧や燃料電池など、他の大学ではあまり出題頻度が高くない分野からも出題されています。

最近出題が少なかった化学平衡が出題されるなど、分野を絞り過ぎた勉強は危険です。

もちろん、酸化還元や電離など出題頻度が高い分野はしっかりおさえておかなければいけません。

それぞれの分野に対しては非常に深く難解な理解というよりも、知識の広さとその複合が重要なのは、後半も継続しています。

対策・勉強法

出題範囲に偏りがないので、どの範囲もまんべんなく勉強する必要があります。

参考書は広く何回も

出題範囲は幅広いですが、深さはそこまででもありません。

岡野の化学(Amazonリンク)

宇宙一わかりやすい高校化学(Amazonリンク)

ゼロから劇的にわかる(Amazonリンク)

などの参考書を何度も読んで、知識の大枠を早めに捉えましょう。

参考書の理解は一人では難しいことが多いです。

学校の授業と合わせたり、塾や家庭教師を上手く使いつつ、理解しましょう。

理解せずにやみくもに何度も読んでも非効率で、無駄な時間が長くなります。

まずは化学基礎

化学の成績を上げるには、いかに化学基礎を理解しているかにかかっています。

特に最初の原子や分子の理解は、化学の根幹になります。

また、単位格子は法政では頻出。

化学基礎では難しい分野ですが、それぞれの格子を暗記するのはもちろんですが、計算も頻出。

計算パターンが限られているので、正しく理解すれば中学生でも普通に解くことができるレベルです。

問題集で知識の確認

問題集は標準レベルがおすすめです。

リードシリーズ(Amazonリンク)

セミナー(Amazonリンク)

チャート式化学(Amazonリンク)

各大問の最初は空欄を漢字などでうめる知識問題。

これらがラクラクできるようにならなければ、その先は解けません。

まずは基本~標準の問題集をやりこむことが重要です。

計算の難易度は低い

計算の出題数は多く、どの大問でも1~4問程度は計算問題があります。

これはかなりの計算比率。

一方で、難易度は基礎レベルが多く、公式をそのまま使える問題が多いです。

難しくても標準レベル。

学校の定期テストで当然のように出題される計算なので、基礎理論を理解さえしっかりしていれば、簡単といえるでしょう。

ただし、原理を理解しておくのは必須です。

まとめ

保護者の方へ

化学は

理解をすべき分野 と 暗記をすべき分野

の判別が難しいです。

また、お子さんの性質によってバランスも変わります。

法政は無機化学が多く、暗記に頼りがち。

化学を暗記で解決しようとすると、難易度が上がった瞬間に行き詰まり、ギリギリになって志望校を下げることになりやすいです。

お子さんの「大丈夫」を過信せず、保護者の方がサポートしてあげてください。

偏差値40台からGMARCH合格を目指すなら → こちら

他の記事一覧は → こちら