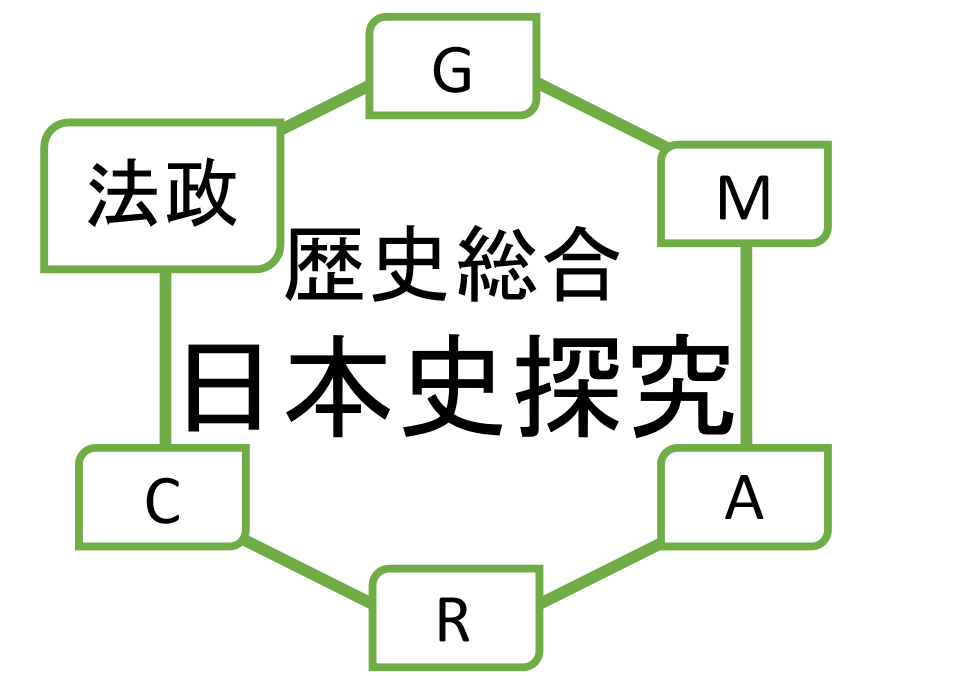

法政大学の日本史入試

ここでは、

- 社会学部

- 経済学部

- 現代福祉学部

での日本史の入試(A方式:個別日程)を解説します。

2025年1月からの入試は歴史総合・日本史探究となります。

A方式でもT方式でも法政大学は歴史総合がテスト範囲となります。

特に浪人生は注意が必要(2025年1~3月の入試は経過措置あり)です。

また、日本史だけでなく現代文も同じ先生に習うと優位性が高まります。

法政大学分析 → 生命科学部 経済学部 文学部 社会学部 T日程分析(英語 ・ 数学)

他のGMARCH分析 → 学習院大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 中央大学

文学部・経営学部・人間環境学部といった学部の日本史とは試験が違いますので、ご注意ください。

分量は一般的

60分で大問は3つ。

ただし、一つの大問が1~3つに分かれており、特に近年は3つに分かれている大問が多くなっています。

選択式のみで、ほとんどが4択ですが、史料文章中の空欄に当てはまる言葉を語彙から選択する問題は、選択肢が多くなっています。

わかりやすい出題形式

形式は最もよくある、史料の長文があるパターン。

長文中に空欄と下線部があります。

基本的に一問一答形式ですので、慣れ親しんだ形式であり、答えやすくなっています。

年代順に並べるなど、多少の工夫はありますが、基本的なパターンのみなので、 出題形式に関して特別取り組むことはありません。

史料は文章のみ

大学によっては、絵や地図、図表などが与えられますが、法政はシンプルに文章のみ。

資料集などを使う勉強を特別する必要はありません。

出題傾向が多少変わって図表や絵がでても文章の補足がつくことが予想されます。

念のため学校の授業レベルの図表などはなんとなくおさえておきましょう。

文化史も重要

大学によっては文化史(Amazonリンク)の出題量が極端に少ないケースもありますが、法政ではきっちり出題されます。

年によっては文学や建造物といった文化芸術関連で、2割以上出題された年もありました。

一般的な内容は近現代の重要性が高まりますが、文化史は貴族や武士の時代に関しても手厚く聞かれやすい分野。

出題範囲と難易度

3つの大問は時代順に出題され、最初の大問では古代から中世の出題がメイン。

一方で、2020などは大問1で近世や近代の問題が出題され、古代は一切出題されませんでした。

2024年も大問1が中世からの出題であり、古代は出題なし。

日本史探究は思考力が重要なので、古代の重要性は下がる可能性が高いです。

次回の入試の生徒も、日本史探求の生徒も、まずは近世近代現代。

歴史総合(Amazonリンク)でも世界史部分は近現代のみです。

歴史総合とも重なる江戸時代から勉強を始めるのがおすすめです。

よくある質問・料金などは → こちら

web授業に関しては → こちら

勉強の順番のおすすめ

現役生は、学校の速度を考えて勉強しましょう。

具体的には、近現代の勉強量が少なくなりがち。

学校のペースを無視して自分のペースを作るか、 学校のペースに加えて、自分で現代の勉強を進めましょう。

3年生の夏休みに、第2次世界大戦以降を集中的に勉強することをお勧めします。

浪人生は江戸から

浪人生は江戸時代(1603)くらいから勉強を始めるのがおすすめです。

自分の力を過信して、いきなり問題を解くのはやめましょう。

4~5月くらいまでで、徹底的に江戸以降のインプットを行い、 5~6月で基礎問題集を解きまくって、近代現代を一度仕上げると合格率が非常に高まります。

明治以降は特に手厚く

江戸からの出題もありますが、やはりメインは近現代。

幕末からを優先して勉強しましょう。

文化史は時代の流れと合わせて勉強しても構いませんし、まったくの別物としてもいいでしょう。

合格に必要な得点率は70%であることを理解しておくのがよいです。

参考書・問題集

まずはインプット。

そもそも必要なレベルが、共通テストや学校の定期テストといった標準の知識です。

理想を言えば高校1年の歴史総合(Amazonリンク)からインプットをして、多少アウトプット(Amazonリンク)まで出来ていればいいですが、不十分な生徒も多いはずです。

記述問題がないので、時代の流れが多少入っていなくても乗り切ることができます。 最初はとにかくインプットに時間をかけましょう。

ノートづくりなど、丁寧に王道の暗記を進めましょう。

赤本を解くタイミング

近現代の学習が一通り終わったら、1年分赤本を解いてみましょう。

現役生であれば夏休みの最後、 浪人生であれば6月末くらいになるでしょう。

遅くとも9月までには一年分だけでいいので赤本を解いて、入試に必要な暗記の深さを確認しましょう。

これまでの勉強が正しければ、近現代の問題は解けているはずです。

まとめ

- 選択式を活かす

- 基礎・標準知識のインプットに時間をかけよう

- 記述や難問は一切触れない

偏差値40からのGMARCH合格を目指すなら → こちら

他の記事一覧は → こちら