法政大学の生命科学部の数学

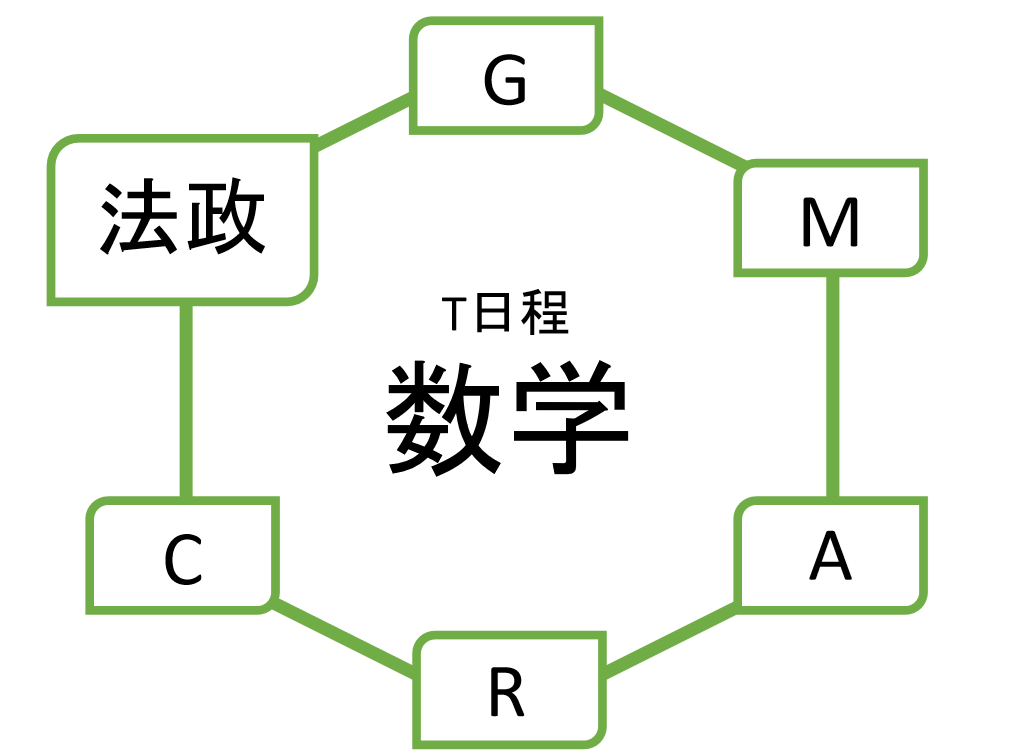

法政大学の主な入試には

T日程入試(統一日程:全学部・全学科の統一入学試験)

A方式入試(個別日程:各学部ごとに独自問題)

大学入学共通テスト利用入試(B方式とC方式の2種類)

英語外部試験利用入試

があります。

T日程は一定の定員が割り当てられており、だいたいB方式より少し少ない定員設定です。

科目も少なく難易度も高くないので合格しやすそうに見えますが、定員が少ないのでT日程のみで合格するのは容易ではありません。

法政大学が第一志望であれば、A方式を最優先にしましょう。

理系数学にも文系数学にも対応

T日程の数学(理系数学・文系数学)の両方を分析しています。

総合型選抜・学校推薦型選抜などもありますが、学部や学科ごとに異なります。

法政大学を含むMARCHや四工大に興味がある生徒は、早めに準備を進めておきましょう。

日本文学科はT日程でも小論文が使えます。

法政大学のT日程分析(英語)

GMARCH分析 → 学習院大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 中央大学

T日程で理系数学が必須の学部・学科

情報科学部

デザイン工学部

理工学部

の3学部では、数Ⅲを含む理系数学がテスト範囲です。

デザイン工学部(システムデザイン学科)と生命科学部は範囲がⅠAⅡBCとなり、数Ⅲは範囲外。

法政の数学はかなり典型的

法政はGMARCHでいうと難易度がそこまで高くはなく、T日程はかなり取り組みやすくなっています。

大問1,2,3は理系数学も文系数学も共通の問題。

範囲はⅠAⅡBCから出題されます。

大問4,5は理系数学と文系数学で問題が異なります。

文系数学では数Ⅱの微積中心

理系数学では数Ⅲの範囲から出題

となります。

典型的でも難易度に注意

比較的典型的な出題ではありますが、法政大学は難関私立に分類される大学。

浪人比率も高いので、基礎をしっかり復習しないと合格点はとれないようにできてます。

出題範囲はまんべんなくではありますが、数Ⅱからの出題頻度が意外と高いです。

数Aか数BCも1つ以上の大問で問われるので、十分に対策しましょう。

難易度はセンターレベル(共通テストより旧センター試験に近い)と同じくらいの問題が多いくなっています。

学校の勉強や定期テストを真面目に復習するだけでも十分受験勉強になります。

集中して勉強すべき分野

2次関数、三角関数は特に力を入れましょう。

特に文系数学では出題量が多くなりやすいです。

また、全大問を通して応用問題は不要です。

重要なのはとにかく基礎。

基礎が身についた上での標準となります。

マークシートなので、最終的な計算結果のみで合否が分かれます。

早慶や国立大では途中過程の方が大切ですが、法政では最終の値が大切。

そのために基礎計算をしっかり復習し、計算ミスを防ぐ工夫が非常に重要となります。

ⅠAⅡBCのみの終盤は決まっている。

生命科学部などの生徒(文系数学)が解答する大問4,5は、

大問4が微積

大問5が数AかBC

が出やすくなっています。

特に大問4もしくは大問5のどちらか一方は微分・積分がほぼ固定で出題されるといってよいでしょう。

ここ5年ほどを見てみると、2年ほどは大問5で微積以外の数Ⅱが中心となっていました。

微分積分で大問1つ、微分積分以外の数Ⅱで大問1つのパターンにも注意しましょう。

難易度は、旧センター試験(共通テストは形式が違う)と同じくらいが多いです。

微積もセンターレベル(共通テスト)

前述したとおり、も典型的で、微分が中心となっています。

そもそも数Ⅱの微分は範囲が狭いです。

理系数学が範囲の数Ⅲありと、文系数学の数Ⅲなしでは微積の違いが最も大きいといえるでしょう。

数Ⅱの微分はしっかりと微分の処理ができて、接線・法線・増減表が書けるようになれば合格点を大きく上回れます。

ただし、公式をそのまま使って微分するのではなく、微分とは何か?という理解をしっかり行いましょう。

また、接線に関しては、ベクトルや1次関数としての理解があるとさらに有利になります。

積分は丁寧に計算ができて、1/6公式などが使いこなせれば十分に対応できるでしょう。

Aは確率、BCは両方(数列・ベクトル)

数Aは場合の数・確率から出題される可能性が高いです。

ただし、数学と人間の活動(整数の性質)も数年前に出題されています。

難しい大学では数列や平面図形、整数などと組み合わせることもありますが、法政では場合の数と確率の単独での出題になります。

確率や場合の数は単独であればパターンが決まっており、しっかりと対策することで誰でも解答することができます。

また、単純に公式を暗記してもなんとかなりますが、基本的には別解を作りやすく、別解の方が簡単に解けます。

ちなみに別解は中学受験で問われるようなやり方を少し変形しただけなので、公式を使うよりも簡単なことが多いです。

数Bは共通テストでもセンターでも同じ。

難易度と形式の両面から法政対策としてうってつけです。

こちらもパターンが決まっていて、そのパターンをベースにした問題しか出ないので、正しい理解とパターン学習で高得点が取りやすいです。

大問1は変化している

2019年の入試は大問1は3つの小問で構成されている、小問集合でした。

しかし、それ以前は普通の大問として出題されています。

近年は大問パターンが基本となっているので、小問集合は出題されない可能性が高いですが、どちらも一応頭にいれておきましょう。

解答方法はマークシート

大問形式でも小問形式でも、解答はすべてマークシートとなっています。

私のオンライン授業では手元を映すカメラを利用するので、マーク式でも記述式でも変わらない質の指導が受けられます。

数Ⅲも典型的

理系数学でのみ出題される数Ⅲは、圧倒的に微分と積分が中心。

大問で言うと4,5の後半2つになります。

特に微分の出題量が多く、優先順位がはっきりとしてます。

併願校に選ばれやすい大学の理系数学でも同様の傾向がみられる大学が多いので、法政と併願校対策を同時に行うという意味でも、しっかり基礎理解を目指しましょう。

マークシートということもあり、数Ⅲでも証明は出題されません。

また、定数での出題が多いので、具体的な数字で扱いやすいです。

三角関数での微分は特に頻出なので、確実にできる必要があります。

もちろん指数対数や分数関数もしっかり扱えるようになりましょう。

極限は比較的出題比率が低いですが、難しくない問題が多いので出題されたら点数にしておきたいです。

数Ⅲの難易度

難易度としては黄色チャートで十分足ります。

前述したように、ⅠAⅡBCは標準レベルの典型問題が多いと書きましたが、数Ⅲでも同様の傾向になっています。

そして、出題範囲を限定しやすいので、重点的に勉強すべきは微分と積分のみ。

一部楕円と双曲線にかかわる出題もあるので、基礎レベルでは全範囲の網羅性が必要にはなります。

もちろん、その他の分野が出ない保証はないですし、T日程のみしか受験しないということはないと思うので、全範囲の対策をすべきでしょう。

理系数学は併願校を特に見据える必要がある

ここまでは、法政大学のT日程を大切にする生徒の対策を中心に記載してきました。

実際には法政大学が第一志望ではない生徒や、法政が第一志望ではあるけどかなりのチャレンジ校になる生徒も多いでしょう。

法政に行きたいけど、現実的には四工大や日東駒専に行く可能性が高い場合では、勉強方法に注意する必要があります。

問題集・勉強法

法政大学はGMARCHでも合格が狙いやすく、問題としても標準レベルの問題ばかり。

黄色チャート(Amazonリンク)や共通テストレベルの問題集を勉強の軸にするのことがオススメです。

理系数学でも文系数学でも、どちらも大丈夫です。

あとは過去問をプラスすれば十分に完結できる難易度といえます。

レベルでいうと教科書や4STEPなどでもなんとかなりますが、根本理解を進めることは非常に重要。

法政を受験する生徒で多いのが、勉強方法を間違えている生徒です。

使うテキストよりも勉強方法そのものを見直すことのほうが遥かに重要です。

日々の勉強という意味でも、解説が不十分で単なる問題と解答しかないようなものはオススメしません。

![]() 生命科学や生物系を受験する生徒はある程度の理解度でも合格できます。

生命科学や生物系を受験する生徒はある程度の理解度でも合格できます。

まとめ

保護者の方へ

今のお子さんの偏差値が40台だとしても、入試まで1年~1年半あれば合格レベルまで到達できる可能性をかなり高めることが出来ます。

現役合格が目標だとは思いますが、浪人を覚悟すれば偏差値35くらいからスタートしても法政の理系学部を目指すことは現実的といえるでしょう。

本格的な勉強スタートの時期と、勉強方法および指導者の質に大きく左右されるでしょう。

ただし、正しい先生に、正しい勉強法を習い、日々修正しながら真面目に継続することが必要です。

すでに偏差値50を超えていれば、塾や一般的な家庭教師を利用してもいいと思います。

大丈夫にみえても数学で悩んでいるお子さんは多いです。

そして、高確率で勉強法を間違えていることが原因になりやすいです。

保護者の方が点数や数字をチェックするだけでなく、何が原因なのか聞いてあげてください。

偏差値40台からGMARCH合格を目指すなら → こちら

他の記事一覧は → こちら