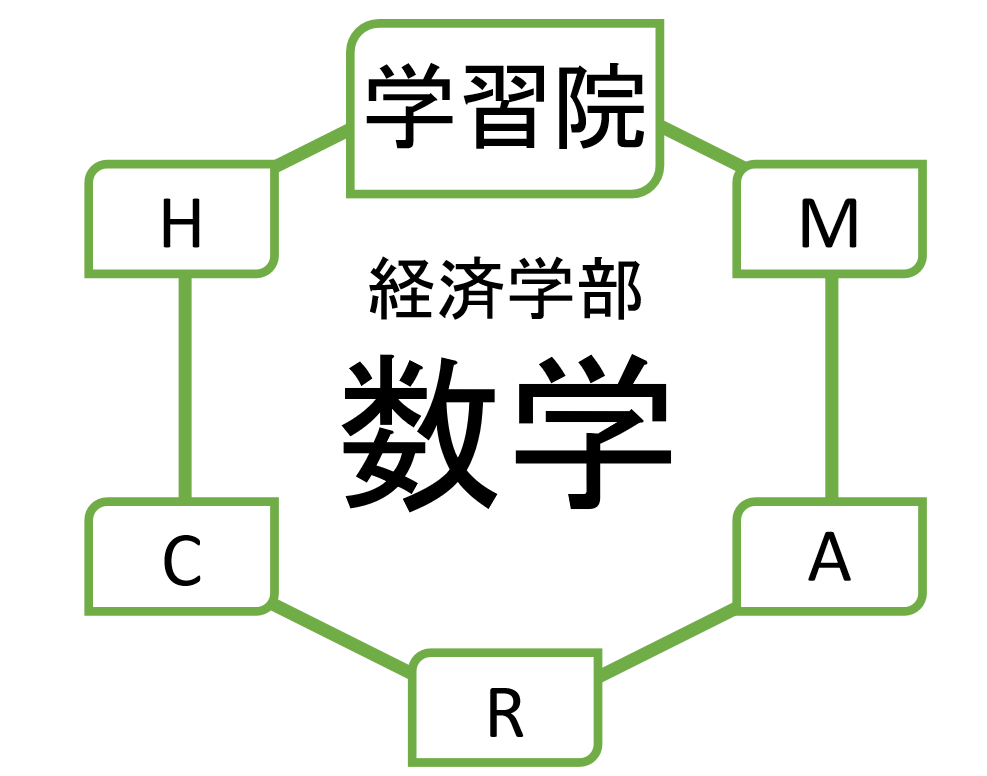

経済学部の数学

経済学において、数学は非常に重要です。

また、経済学部の受験では数学を選ぶかどうかが大きなポイント

学習院大学では、 数学はコア試験(Amazonリンク)でもプラス試験でも、選択科目となっています。

経済学部のプラス試験の問題は、国際社会科学部のコア試験(Amazonリンク)と同じ問題となります。

難易度は高くないが、簡単でもない

学習院はGMARCHでは比較的入りやすく、数学の入試問題も極端に高いということはありません。

標準的な問題が多く、数値で計算が済むので取り組みやすく作られています。

現在の偏差値が40くらいあれば、正しい勉強と努力で合格レベルまで到達できます。

学習院の入試レベルの数学でも解ける、という力は間違いなくあなたの自信へとつながるでしょう。

学習院大学分析 → 経済学部(英語・政治経済) 理学部 文学部

他のGMARCH分析 → 立教大学 明治大学 青山学院大学 中央大学 法政大学 その他の大学分析

数学か政経か

経済系の学部を志望する場合は、政経か数学かどちらを選択するのか悩むことになりがちです。

学習院大学の経済学部では

数学(ⅠAⅡBC)

日本史(歴史総合 + 日本史探究)

世界史(歴史総合 + 世界史探究)

地理(地理総合 + 地理探究)

政治経済(公共 + 政治経済)

から1科目選択。

高校レベルの政治経済は科目自体の難易度が高くありませんが、 数学を避けたい思いから政経やほかの社会を選ぶ学生は少なくありません。

大学に入ったら確実にどちらも必須です。

苦手かどうか、点が取れそうかどうか、だけでなく、 大学入学前に最低限の理解度を高めておくべきなのか?も考慮にいれて科目を選択しましょう。

大学でいきなり数学は危険

数学が苦手だから受験科目に数学をいれないことは、ありだと思います。

ただし、高校レベルの数学がよくわからないまま放置すれば、大学で単位がとれないでしょう。

受験科目として、最終的に外してもいいと思いますが、学習院の入試問題レベルの数学はある程度解けるようにしてから、大学に入学しましょう。

数Ⅱが最重要

4つの大問のうち、約2つで数Ⅱの問題が出題されます。

経済学では微積やグラフでの扱いが重要であり、他の学部で出題量が多い数BCからの出題が極端に少なくなっています。

微積分が必須事項

4つの大問のうち、1つはほぼ100%微積分から出題されます。

接線法線などから面積につなげる王道のパターンが最頻出。

他の形式の場合にも、グラフを正確に記載することで解きやすくなる、一般的な数値の計算となります。

正しい先生の指導の下、基礎~標準レベルの練習を積み上げれば確実に高得点が取れます。

数学の全国偏差値が50あれば、微積の2か月のトレーニングで見違える実力を得ることができるでしょう。

現在の偏差値が40でも適切なタイミングからスタートすれば、部活や趣味と両立しながら学習院の微積だって解けるようになります。

微分積分は数Ⅱで習う分野ですが、数Ⅰの2次関数を徹底理解できているかどうかが重要なポイント。

数Ⅰは1年生で習うので、理想をいえば1年生のときから進路相談をして将来を見越し、継続的な勉強をすることです。

実際には高校1年の時点で大学受験を見越して勉強をスタートしている生徒は少ないでしょう。

そういった場合も、微分積分の勉強の前に、数Ⅰの2次関数などを復習してみてください。

先をみすえた勉強が理想形

学習院の微積分は公式を暗記するだけでも合格最低点が取れるように作られています。

一方で、大学入学後の単位や経済学の学習まで見越して、微積だけでもいいので一歩先まで目指してみましょう。

特に現在高校1~2年生で、経済や経営、商学に興味がある場合は、まずは高いレベルを目指しましょう。

微積以外から1問

三角関数 指数対数関数 図形と方程式 から基本的に1つの大問として出題されます。

また、大問1が2つの小問集合となっている場合は、片方もしくは両方が数Ⅱから出題される傾向です。

よくある質問・料金などは → こちら

プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら

基礎~標準

他の大問と同様に標準レベルが中心となってい出題されます。

どの大問も計算要素が強いですが、こちらの分野でも計算力が重要になります。

指数対数や三角関数では小問になりやすく、図形と方程式は大問として出題されやすいので、 図形と方程式が3つでは最も時間をかけるべきといえるでしょう。

図形と方程式は、軌跡など苦手な生徒も多いので、自分なりに得意不得意を明確にし、他の分野に自信がある場合は勉強の分量を減らしてもいいでしょう。

微積でほぼ満点がとれていれば、他の分野は部分点をかき集めることでも合格を狙うことができます。

数Aは確率

数Aからもほぼ確実に1つの大問が出題されます。

特に場合の数・確率が非常に多く、8~9割はここからの出題です。

2024年、2023年、2022年など非常に高確率で出題されています。

学習院の場合の数は、実際の数値。

解法がうまく思い浮かばないときは、数え上げることで解答を作成できることも多いです。

逆に立式が早くできれば全体の計算量として少なくなることも多いので、 苦手でなければ最初に取り組んでもいいでしょう。

解法がわかれば、最初に計算。

3分考えても進まなければ後回しにして、最後の余った時間で数え上げ。

これが最も有効な解答手順でしょう。

条件付確率もしっかり勉強しておきましょう。

ほかの数Aは時間があれば

ほとんどが場合の数・確率からなので、他の数Aは時間があればで大丈夫です。

![]()

過去には数学と人間の活動(旧:整数の性質)から出題されたこともありますが、2025年1月からの新課程では範囲外となっています。

数学と人間の活動(旧:整数の性質)が入試に必要な大学は国公立の上位校や早慶上理、MARCHの中でも難しい一部の大学となっています。

併願校に上記のような学校が入っている場合は、学校ごとに微妙に範囲が異なるので確認しておきましょう。

典型的な出題がばかりなので、対策にかかる時間は短くて効果があります。

数Ⅰと数BCは勉強の順番に注意

数Ⅰも数BCも出題頻度は高くありません。

理系数学も文系数学も、多くの大学では数Bの数列と数Cのベクトルは頻出。

にもかかわらず、学習院ではあまり出題率が高くないことは、大きな特徴といえます。

数Bと数Cは一考の余地あり

第一志望が圧倒的に学習院であり、数学が苦手だったり、入試までの時間が明確に限られている場合は、数BCの勉強を一部削減するなど戦略が必要です。

基本的には数BCの対策は必須ですので、削減は非常手段。

特に学習院以外のGMARCHや成成明学、有名女子大学などが視野に入っている場合は、ほぼ確実に数BCは必要となります。

数Ⅰは基礎なので大事

数Ⅱからの出題が多く、数Ⅱは数Ⅰの基礎ができているかどうかで大きく変わります。

高校1年生の間に数Ⅰをしっかり理解すれば、学習院の合格は見えてきているといえるほど。

勉強手順が間違っている生徒は、高校2年生だからという理由で数Ⅱばかり勉強します。

浪人生でもまず数Ⅱから初めて失敗します。

時間がない、焦っているからこそ基礎に時間をかけることで、最終的にかかる時間を短縮することができます。

数学は分野が分かれているように見えても、実際の入試レベルでは複数の分野を複合した出題が多くなっています。

きちんと大学別の分析をするのは当然ですが、将来をみすえつつ進路変更が起きても対応できなければ意味がありません。

塾や家庭教師の先生と相談して勉強の手順やほかの科目とのバランスを考えましょう。

問題集

利用する問題集としては、黄色チャート(Amazonリンク)くらいがベストです。

一方で、もう一つ簡単な白チャートでも十分に合格点をとることができると同時に、 数BCを軽めに行う場合は、数BCのみ白チャートを利用してもいいでしょう。

現在の数学の全国偏差値が50未満の生徒は、白チャート(Amazonリンク)の利用をおすすめします。

これまでのの共通テストは評判が非常に悪かったように、共通テストの過去問(Amazonリンク)は学習院を含めた私大対策、国公立の2次試験対策としてはあまりおすすめできません。

まとめ

保護者の方へ

学習院の経済は、偏差値が高くみえますが、問題自体はそこまで難しくありません。

学習院は全国的な知名度などを考えると、入りやすくねらい目な大学です。

実際私の生徒でも、合格率が非常に高くなっています。

お子さんが数学が苦手だとしても、実は英語や国語よりも短時間で一定の成果がでます。

他の科目よりも家庭教師といった1対1での指導で成果が出やすく、複数科目指導の効率も高いので、お子さんのことを一番知っている保護者の方がどうサポートするかで、成功へと導くことができるでしょう。

経済学部・GMARCH合格を目指すためのプロなら → こちら

他の記事一覧は → こちら