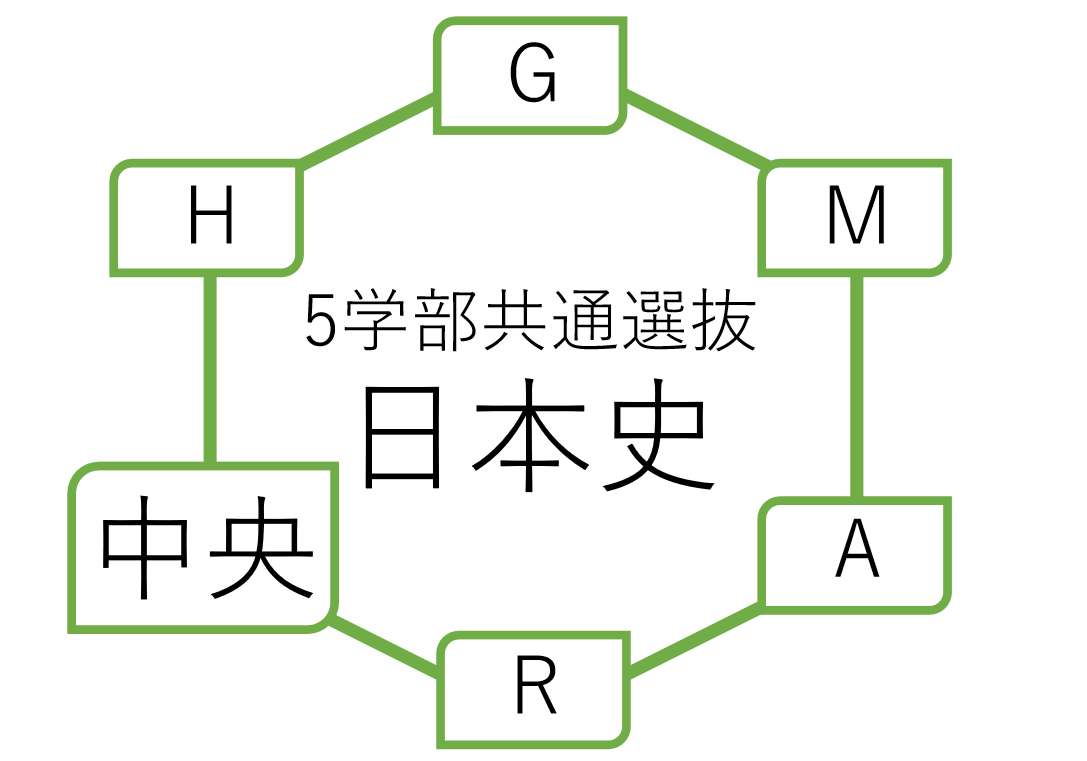

5学部共通選抜の日本史

5学部共通選抜は同じ試験で5つの学部(法・経済・商・文・総合政策)に出願することができます。

かつては国際経営学部も利用できた6学部共通でしたが、現在は5学部の共通入試であり、他の大学における統一入試のような性質をもっています。

社会は世界史、日本史、政治経済から1科目選択することになります。

日本史は歴史総合と日本史探究

世界史は歴史総合と世界史探究

政治経済は公共と政治経済

がテスト範囲となります。

地理や現代社会などは選択できません。

さらに注意が必要なのが、学部別選抜で歴史総合や公共が必要な学部と不要な学部がある、ということです。

学部別選抜で歴史総合や公共が必要な学部

文学部

商学部

経済学部

学部別選抜で歴史総合や公共が不要な学部

法学部

学部別選抜で社会が選択科目にない学部

総合政策学部

GMARCH分析 → 学習院大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 法政大学

選択肢に注意

時間は60分で、全問選択マーク式です。

基本的に50問出題され、1問あたり2点と予想されます。

各大問は基本的に5択となっていますが、 正しいもの、正しくないもの のどちらの選択もちりばめられています。

また、以前より6択問題も増えました。

かつては大問1では並び替えが出題されやすかったですが、最近は減少傾向です。

基本的には1つを選択しますが、2020年には「該当する選択肢をすべて選ぶ」 という複数選択の問題も出題されています。

2025年も選択肢は4つでも解答の組み合わせは6つあるなど、より精度の高い解答が求められます。

近年の大学入試の傾向として、複数選択が増えており、中央大学でも同様の傾向といえるでしょう。

時代順の出題

出題は他の大学と同様に時代の流れにそって出題されています。

大問は4~5つあり、大問が5つの場合は各大問10問となっています。

大問1ではABCの3つに分割されて出題されることが多くなっています。

2025年の新課程もABCの分割が採用されていました。

旧石器から出題されることもありますが、メインは律令国家、平安、鎌倉となっています。

大問2と大問3は江戸~明治が中心

大問2では江戸時代、大問3では江戸末期~明治時代に関する問題が多いです。

2020年は江戸の文化史、

2018年は中国朝鮮との関係性など、

少し外した出題となっていました。

全般的に文化史の出題量は多くないですが、ちりばめられており、全体の1~2割くらいは文化史関連があります。

明治以降は人名や党名など覚えにくい難易度が高めの問題が増えてきます。

記述がない分、しっかりと暗記をすすめましょう。

最後の2つは近現代から

大問4と大問5は第一次世界大戦くらいからの出題になっております。

2020年の大問5は戦後の日本に関して10問の出題であり、現代日本の重要性の高さがうかがえました。

近現代、特に2つの大戦以降はどの大学でも頻出分野。

最も優先順位を高くして、できれば高校2年生の終わりくらい~高校3年生のゴールデンウイークまでに先取りして勉強しておきましょう。

歴史総合比率は少しずつ増えていくかもしれない

2025年から歴史総合が入った入試となりました。

大問1~4は完全なる日本史。

大問5が冷戦期を中心とした第二次世界大戦後の日本史ですが、ここは世界史要素(歴史総合)が入っていました。

歴史総合が課される最初の年ということもあって、日本史だけで対応できない問題はほぼないといってもよいレベルでしたが、今後は少しずつ増加する可能性もあります。

中央大学が完全なる第一志望であれば、現状では歴史総合の勉強はそこそこでいいでしょう。

併願校で歴史総合が必須の場合は、1年生の時にしっかり勉強しておくか、2年生からちょっとずつ復習を行っておくのがよいでしょう。

特に偏差値が40~55くらいの高校では現代史へのとりかかりが遅くなることがあります。

歴史総合は近現代の日本史と世界史であり、基本的に1年生に学びます。

3年生になって日本史が大変になったり、他の科目で受験対策が忙しくなることを考えると、学校よりも先取したり、まめに復習するスケジュールが必要となります。

塾や家庭教師を利用して、マネジメントしてもらうことも有効です。

難易度

私立の統一入試ということもあり、すべて選択。 ![]()

各問題でもある程度細かい知識は聞かれますが、王道の出題が多く標準的なレベルといえるでしょう。

史料として文章が与えられ、そこの空欄や下線部に関する問題に回答していきます。

出題傾向としても他の大学と近いので、中央大のために特別な対策は基本的に必要ありません。

2026年や2027年といった今後の歴史総合も、同様の傾向になることが予測されます。

プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら

GMARCHの難しさ

全記事一覧は → こちら

図表が少ない

大学によっては図表問題が多いこともありますが、中大では非常に限定的。

大問3や4で合計で2つくらいのグラフが出題される程度です。

過去には1つも図表が出題されない年も多くみられました。

文化史で多くの図や絵が出題されると勉強も大変になりますが、図表が少ない中大は対策がしやすいとえいます。

ただし、グラフがない場面でも数字にかかわる問題が出題されやすいです。

計算は必要ありませんが、ポイントとなる数字と関係する事項はしっかり勉強しておきましょう。

参考書・問題集

参考書は標準的なものを選ぶとよいでしょう。

学校の教科書を使っている人も多いですが、参考書の方がわかりやすい生徒が多いです。

歴史総合はテキストがまだまだ少なく、特色が参考書によって異なるので、自分で本屋さんにいってみてみるのがよいでしょう。

私の授業では生徒ごとの志望校や学習方法に合わせて、おすすめの参考書を紹介しています。

また、教科書を利用するのであれば、書き込みノートのような対応するテキストを利用するのも有効でしょう。

歴史の理解やまとめを上手くするには現代文の先生を歴史の先生と同一にすることがおすすめです。

問題集

問題集としては基礎レベルからスタートして、中堅私大をターゲットにしたものに進むのが有効です。

参考書の勉強と合わせて使うのは流れを理解するための問題集がおすすめです。

流れを理解した後に、一問一答形式などを利用して暗記の質を高めていきましょう。

歴史は流れも重要ですが、中央大学の入試は暗記比率がまだまだ高いので、一問一答などの暗記を確認できる問題集は有効です。

全般的な復習や学習度をはかるには共通テストやセンター過去問が使いやすいですし、難易度もちょうどいいです。

まとめ

保護者の方へ

中央大クラスの日本史は単純暗記だけではなく、流れを理解した上での暗記が重要になります。

同時に単純暗記もおろそかにしていては合格できません。

お子さんが、「歴史は覚えるだけだから」といった言葉を口にしているのに成績が不足している場合は、勉強法を間違えている可能性が非常に高いので、注意が必要です。

お子さんがどの進路を取りたいのかを考えたうえで、塾や家庭教師を考え、早めに正しい勉強をすすめることが必要になります。

偏差値40からGMARCH合格を目指すなら → こちら

他の記事一覧は → こちら