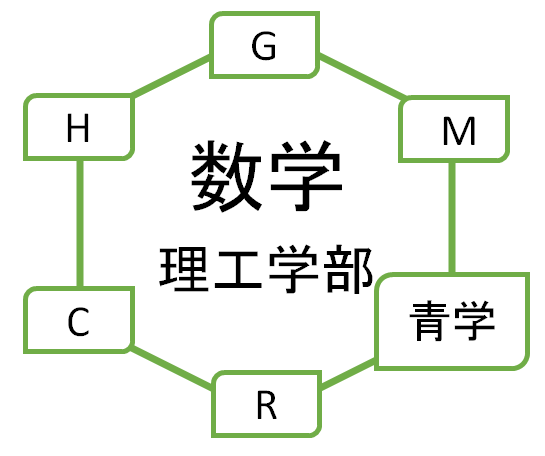

理工学部の数学は難しい

青山学院大学には主な入試方式として、

一般選抜(個別学部日程:A方式とB方式)

一般選抜(全学部日程)

大学入学共通テスト利用入学者選抜

があります。

本分析では、一般選抜(個別学部日程の両方式)をメインターゲットとしていますが、全学部日程でも使える分析となっています。

時間は100分。

範囲は理系なのでⅠAⅡBⅢCです。

ⅠA(Aは図形の性質・場合の数と確率)

ⅡB(Bは数列)

ⅢC(Cはベクトル・平面上の曲線と複素数平面)

青学統一日程分析 → 英語 文系数学 理系数学 化学 政治経済

GMARCHの理工学・生命科学 → 明治大学 立教大学 学習院大学 中央大学 法政大学 その他の大学分析

四工大分析 → 芝浦工業大学 東京都市大学 工学院大学 東京電機大学

マークシートと記述の複合

大問1と大問2はマークシート形式で、桁数なども明確にわかるように作られています。

大問3,4,5は一般的な記述問題。

証明や作図が出題されることはほぼありませんが、図形やXY平面に関連する問題が多くなっています。

出題に図示せよという指定がなくても、解答を作成する上で正しい図をかける必要があります。

記述の3~5でも、最終的な解答は実際の数値で出るので、nやaなどを使った一般解になる問題はほとんど出題されません。

問題自体はしっかりした難易度がありますが、解答しやすさが難易度を少し下げてくれています。

大問1,2分析

大問のどちらかでほぼ確実に確率が出題されます。

ここ5年の出題率は100%です。

分数でも桁数までわかるので、確率でありがちな計算ミスが発見しやすいです。

難易度も高くないので確実に点にしていきましょう。

標準レベルの質を高めることが合格のための最低条件です。

確率以外も取り組みやすい

過去にはベクトルが出題される年が多く見られました。

確率の次に出題されており、ここ6年で4回出題されています。

ベクトルは新課程で数Cとなりましたが、難易度や範囲は変更なく、従来通りの対策で十分に点数にできるでしょう。

ベクトルじゃない年も当然ある

![]() 一方で数Ⅲや数Ⅰからの出題もあるので、ベクトルを最優先にしつつも、幅広くとらえておきましょう。

一方で数Ⅲや数Ⅰからの出題もあるので、ベクトルを最優先にしつつも、幅広くとらえておきましょう。

近年はベクトルでなければ数Ⅲの標準的な微分積分が頻出となっています。

大問が5つあるうち、大問1,2が取り組みやすく、ここの2つがほぼ満点であれば35%くらいになるでしょう。

合格点を60~65%とすると、残りの大問3~5は半分でOK。

大問1,2を正確に回答することが、青学数学の攻略法といえます。

大問3,4,5分析

この3つの大問では、主にⅡBⅢCから出題されています。

大問1,2で数Ⅲの出題があれば、大問3,4,5では数Ⅲが一つになりやすいです。

全体でいえば、

数Ⅲから2つ

数Aから1つ(確率の可能性大)

数ⅠⅡBCから2つ(一つはベクトル、もう一つは数列)

というパターンが最も多いです。

年によっては数Ⅲから3つの大問が出題されることもあり、重要性がうかがえます。

お問い合わせは → こちら

微積が最重要

数Ⅲの微積は高確率で大問5で出題されます。

大問5で出題されない年でも、大問3か4で出題されています。

奇問難問ではなく、標準的でよくみる流れに沿っているものがほとんど。

実際にはそこに味付けが1~2つしてあります。

王道の入試問題になっているので、回答の流れを自分で構成できるようになれば、怖くはありません。

大問1,2と数Ⅲレベルの微積を徹底的に鍛えて50点以上取れれば、数学の合格最低点は保証されてたも同然です。

ただし、数Ⅲレベルの微積のみを鍛えるのは難しく、実際には数Ⅰ、数Ⅱを十分に勉強していることが前提条件です。

よくある中高一貫校など、数学の進むスピードが速すぎて数学の基礎がおろそかな生徒が非常に多いので注意してください。

計算が難しくない

大学によっては、微分の計算自体の難易度を高くしてくる場合もありますが、青学は偏差値に対して計算の難易度が高くありません。

難しくないだけで、普通にMARCHや四工大に通用するレベルの計算力は必須です。

検算してでも、確実に計算を行い、部分点を確実なものとしましょう。

複素数平面と平面上の曲線も時々出題される

理工学部をはじめとした、他の私立理系では数ⅢCは微積とベクトルしか出題されないことが多いです。

旧課程では数Ⅲ、新課程で数Cとなった複素数平面は、頻出ではありませんが時々青学で出題されています。

平面上の曲線も同様の傾向であり、優先順位は高くありませんが最低限の対策はしておきたいです。

実際に青学では平面上の曲線(楕円と双曲線)が過去に出題されています。

平面上の曲線や複素数平面は実はパターン数が少なく、青学の理工学部でも難問は出題されていません。

標準的な問題を正確に解答できれば確実に点を積み重ねることができます。

最初からあまり勉強しない選択肢もある

数Cでは最初から複素数平面、楕円と双曲線を無視して、数Ⅲの微積と極限で満点をとるという方法もあります。

効率的な戦略になるか、必要な分野を勉強していないとなるかは人によるでしょう。

青学以外の志望校によって、戦略は変わってきますし、 英語や理科との時間配分も必要です。

自己分析と大学分析には客観的な目が有効ですので、塾や家庭教師の中でも分析力の高い先生に絞りましょう。

数ⅡBCがくせもの

数ⅡBCからはどれが出題されるかわかりません。

前述したように、最頻出は数Cのベクトル。

次いで数Bの数列でしょう。

大問1,2にベクトルがない場合は、大問3あたりでベクトルが出題されやすいことと、

数列は他の分野と複合させた出題がしやすいので、数BCの優先順位を高めましょう。

また、指数対数関数と、三角関数は数Ⅲレベルの微積で重要。

単独の問題は出題されにくいですが、徹底的に正しい理解を行いましょう。

時間がなければ図形と方程式などは優先順位を下げる

少し前ですが、過去には図形と方程式が出題されています。

合格最低点をとることを考えると数Ⅱで優先順位を唯一下げられる分野といえます。

ただし、あくまで時間がない人用の緊急手段。

円や2次関数の理解を深めるためにも図形と方程式はきちんと勉強しておくと、他の分野の理解が深まり、合格率が高まります。

自分の置かれている状況と、残り時間、他の科目を総合的に考えて判断しましょう。

複数科目を一人の先生が指導していると、正しいアドバイスが受けやすくなります。

問題集

難易度としては黄色チャートと青チャート(Amazonリンク)の中間くらい。

合格点が60~65%くらいです。

合格最低点をとるためであれば黄色チャート(Amazonリンク)で間違いなく足ります。

実際にぎりぎり合格するレベルの生徒からすると、青チャートの難しい問題で時間を使いすぎるのは非効率といえます。

生徒のレベルと指導レベルが合っていない進学校でありがちな、無理にレベルの高い問題集を使っている学校は要注意です。

いかに早く大学受験の準備をスタートするかで、問題集も変わってきます。

早慶上理などの理学部や工学部の受験も視野に入れている生徒や、

数学が得意だから75%以上の高得点を稼いでおきたい生徒は、

青チャートやニューアクションレジェンドなどを用いてもいいでしょう。

特に浪人生は難しい問題集に手を出して失敗しがちなので、黄色チャートをお勧めします。

問題集は目標校基準ではなく、自分の実力を基準にして選んでください。

分野を絞らず勉強する

出題の中心は数BⅢCと数Aの確率です。

微積などを考えると数Ⅰの2次関数なども勉強しておく必要があるので、結局だいたいの範囲を勉強しなければいけません。

最小限の努力や効率化という間違った文句、楽して合格できるという幻想に負けると、不合格の時に激しく公開することになります。

青学レベルに本気で合格したいのであれば、出来る限り正しい理解を行いましょう。

センター過去問や問題集(共通テストは不適ですので、センターを使ってください)を早めに利用して、基礎力をしっかりつけておくと、数Ⅲの微積なども理解しやすくなります。

まとめ

保護者の方へ

理工学部は青学をはじめ、SMARTレベルや四工大ではハイレベルな数学。

どの受験生も苦労します。

とりあえずの勉強法では途中で行き詰まります。

遅くとも高校2年生のうちから、正しい勉強法を行わなければ合格は厳しいでしょう。

今はそこそこ点がとれているから、

定期テストで平均点くらいだから、

青学クラスの合格を目指すには、表面的な点数や偏差値より、勉強法が重要になります。

中身の質を確認できる環境を作り上げるのは、保護者の方の助けが必須となるでしょう。

点数ではなく、理解度や勉強内容に関してお子さんと話してみてください。

MARCH合格を本気で目指すなら → こちら

他の記事一覧は → こちら