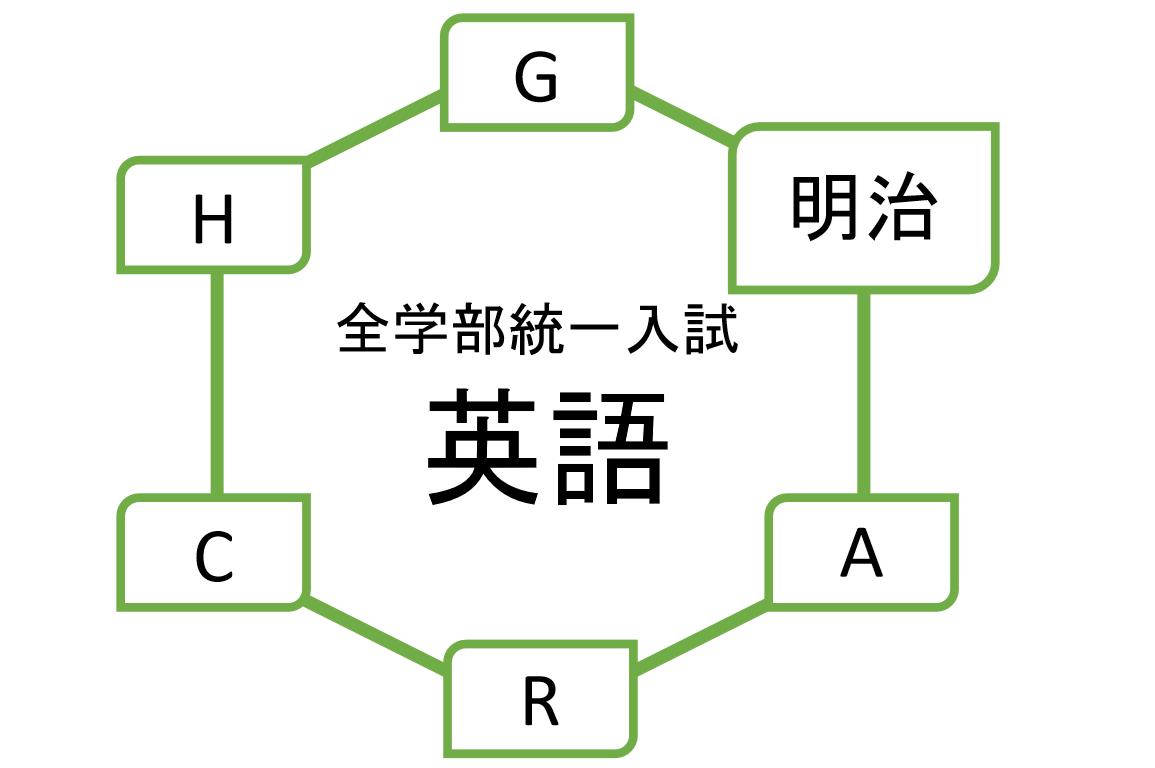

全学部学科で英語は必須

明治大学の全学部統一入試は、すべての学部学科に使われます。

また、一般選抜試験でも英語はどの学部学科でも必要になります。

ここでは全学部統一入試における英語をメインで扱いますが、明治を中心としたMARCHレベルの一般選抜でも活用できる英語についても一部解説しています。

明治の英語対策は学部でも差がある

受ける学部や学科によっては科目選択があります。

また、英語の配点にも違いがありますし、出題傾向も細かい点では異なります。

自分が得意な科目を選択し、苦手な科目は選択しないという戦略をたてるわけですが、

どの学科でも英語だけは必須です。

(英語の代わりにドイツ語かフランス語を選択することもできる)

つまり、明治大学を受けるなら英語対策は欠かせないということです。

一部学部学科では、一般試験では英語の外部試験を利用する方法もあります。

明治大学分析 → 農学部 全学部統一(数学 化学) 理工学部 総合数理学部 商学部

GMARCH分析 → 青山学院大学 立教大学 中央大学 法政大学 学習院大学

明治は全学部統一の定員が多い

明治で最も定員が多いのはどの学部学科も学部別の入試です。

それに次いで定員が多いのが全学部統一入試です。(推薦は除く)

推薦では英語が必須ではなくても、英検や外部試験の成績提出を認めているので、必須に近いと思われます。

実際の入試では小論文や面接を課している学部学科が多くなっています。

英語は配点が高い

基本的に各科目100点の配点ですが、英語は学部によって100点、150点、200点と高めの配点があります。

つまり、明治の文系を受験するのであれば、英語対策は最優先といえるでしょう。

逆にいえば文系で英語が苦手なままでは、明治は厳しいです。

明治の英語は一見難しいですが、適切な勉強をすれば確実に点が取れます。

英語は明治以外でも重要

当然ですが一定以上の偏差値がもとめられる大学で、英語選択がないことはほぼありません。

また、明治の英語は長文読解中心であり、難易度も高すぎないので明治の英語の対策をするということは、他の学校を受けるときにも役立ちます。

他のGMARCHはもちろん、早慶上理、国公立大学では高いレベルの英語力が求められるので、

正しい英語の勉強を行うことは、他の大学入試対策になります。

さらに、現在は明治大学人気が以前に増して高まっており、問題が難しくなっていく可能性が非常に高いです。

大学入学後の英語の授業や英語の論文の読み書きの際に、さらなる効果を発揮します。

場当たり的なものではなく、英語の本質をおさえた勉強をすることが重要ですし、本質的な勉強は確実に成果がでます。

1000語程度の長文が2つ

明治大学英語の特徴として、文法などの基本的問題ではなく、長文読解力が試されます。

2024年までは長文が2つで終了でしたが、2025年の全学部統一では長文2つに加えて、ある程度のボリュームがある会話文の大問3が追加されていました。

2026年や2027年も2025年と似た形式になる可能性が十分に考えられます。

実際に大問3は会話表現が問われる様な会話文ではなく、長文読解に近い会話文でしたので特殊な対応は必須ではありませんが、明治やそこにちかいSMARTレベルを受験する場合は会話表現もおさえておきましょう。

どの学部学科を目指すとしても、7割は必要で、難易度の高い学部の場合は8割程が必要。

英語が苦手でも65%、英語が得意であれば8割程度は狙いたいところです。

早読みテクや裏技は危険

早稲田大学や慶応大学、明治大学など難関私立の英語は長文量が多いです。

いわゆる地方国立大学の2次試験や共通テストの大問5,6よりも文章量が多い大学も少なくありません。

予備校や塾などで長文を読まない早読みや、限定的な条件でしか効果を得にくい裏技を紹介している人や本もあります。

ですが、私の分析ではそれは非常に危険です。

早読みは正しい効果を得るまでに時間がかかることが多いですし、(すべてとはいいませんが)受験でしか使いにくいテクニックになりやすいです。

そもそも例外が多かったり、もともと高い英文理解力や和訳力を前提としていることが多いです。

また、和訳力を高めるには現代文と同じ理論で勉強することも有効ですが、現代文と英語長文を効率的に教えてくれる先生も少ないです。

「正しい英語の勉強をしていれば」

「早読みは意味がなかった」

と後悔したり、1年以上の時間を無駄にした生徒を何人も見てきたので、これを読んでいるあなたにはそんな後悔はしてほしくありません。

私が指導する浪人生は、現役時代の勉強方法がだいたいこのパターン。

テクニックの方が楽そうだったから、教えてくれる先生がそうだったから、という理由でスタートし、残念ながら不合格という生徒が多くいました。

私と浪人期間を過ごした生徒は、現役時代の方法を改めることで大きな成長を遂げ、合格を手にしてくれています。

![]()

楽して不合格するのではなく、正しい勉強法でしっかりと努力と苦労をして、英語力を身につけましょう。

正しい英語は大学入学後にも役立ちます。

明治の全統は1000語程度の長文が2つで2000語を60分で理解する必要があり、問題も50問ほどあります。

私の指導では、特殊な早読みをすることなく、合格点をとることができます。

早読みではない、ちょっとしたテクニックも紹介していますが、テクニックに頼りすぎず、まずは理解を頑張りましょう。

なによりもまずは単語力

明治大学の長文を見ると、基本的な英単語をしっかり理解していることが最低条件。

単語力としては、

ターゲット1900(1400だとすこし足りない)や大体共通テストレベルで大丈夫です。

1900を完璧にできなくても、一定レベルまでいけば最低限のレベルを持っているといえます。

長文読解とともに英単語を増やすこともできるので、単語帳だけで完璧を目指す必要はありません。

共通テストレベルの英単語帳とターゲット1400とそこまで違いがなく、高校2年生くらいまでに最低でも95%はマスターする必要があります。

また、学部別入試も受験する場合は、共通テストレベルだと若干不足する可能性があるので、注意してください。

これは明治の全学部入試だけでなく、学部別入試や併願校でも同様です。

文系理系に関係なく共通テストレベルの英単語は最低限なので、できれば高校1年生の入学時点から蓄積しておきましょう。

基礎英単語の第2、第3の意味があるものはそこまで理解しておきましょう。

理解優先の英単語勉強をすると、自然と第2、第3の意味まで頭に入ってきます。

類義語理解は明治で必須

下線部の意味に最も近い語を選ぶという類義語や単語の意味を問う問題が明治大学では頻出です。

2025年に新しく出題された大問3も下線のある単語に近い意味の単語や語句を選ぶ問題がありました。

下線部の単語は難しめでも、選択肢の単語は標準レベルのことが多いです。

下線部の単語の意味を文中から予測する読解力ももちろん必要ですが、選択肢の単語をしっかり理解しておくことは最低条件です。

50問中10~15問前後がこのタイプでもあるので、こういった対策は必須です。

このタイプは明治だけでなく他の私立でもよく見られる出題形式です。

- 基礎単語をしっかり知っておくこと

- わからない単語の意味を推測する力

- 最低限の長文読解力

の3点が重要です。

プロ家庭教師へのお問い合わせは → こちら

オンライン(ウェブ)授業のご説明は → こちら

英文法問題は少ない

一般的に難易度の高い大学ほど、シンプルな文法問題が少なく、長文読解力が求められる問題が多くなります。

明治大学も同様で、いわゆる文法問題は少なめ。

新設された大問3も文法的な要素は非常に少なく、単語と長文読解がメインでした。

大問1を中心に、長文内に単語問題と合わせて文法問題が出題されているので、分野別に勉強したものを脳内で合わせる作業も必須となります。

出題形式は一般的

空欄に当てはまるものを選ぶものと、並び替えが出ますが、問題数は少ないです。

NextStageやUPGRADE、Vintage、頻出問題集など有名かつ標準的なレベルの問題集をしっかりやっておけば十分です。

もちろん熟語やイディオムの項目も必須になります。

英文法は受験レベルが高くなると例外的な単純暗記の比率が高くなります。

一定期間にある程度の復習を忘れないようにしましょう。

問題数も(おそらく)配点も小さい英文法で目指すべきはそこそこ。

満点を狙うような勉強は不要です。

内容把握は本質的理解を問われている

明治の英語の中心は、なんといっても内容把握。

配点は公開されていませんが、1問当たりの配点が大きいのは明らかですし、問題数としても20問くらいは出ます。

段落ごとの問題、全体の内容把握の問題、タイトルをつける問題の3つは、まさに長文読解力。

私が教えている方法を使うと、どの問題にも非常に対応しやすいです。

特に1つの長文が1000語と長めなので、美味しいといっていいほど点が取れます。

ただし、私が推奨する方法に限らず、すべての先生の方法に共通して求められるのが、和訳能力です。

どんな優秀な先生でも和訳が全然できない生徒には、長文読解力を授けることはできません。

現在は4技能が重視される傾向にはありますが、上位大学では高い読解力が最重要になります。

和訳力の基本は1文和訳から

英文が短くても長くても、基本は1文和訳です。

基礎単語と基礎文法(中学レベルが中心)を自由自在に使いこなせるまで理解しましょう。

難しい英文法や細かい例外は長文読解にはあまり必要がないので、後回しにして(時間がなければ一切やらなくても)大丈夫です。

長文の練習は共通テスト → 中堅私立 → 明治レベル

「私立大学しか受験しないから共通テスト(センター過去問演習含む)の勉強はいらない」

と勘違いしている生徒が非常に多いです。

残念ながら、完全なる間違いです。

実際に共通テストを受けなくても、共通テストやセンター過去問には良問が多く、自分のレベルを判定するのに有効といえます。

共通テストは、全編読解であり明治大学を含めた長文読解練習に最適な教材といえます。

全体を通して、センター英語で70%、共通テスト(リーディング)では65%は安定して取れるようになってから明治大学対策に力を入れる方が効率的です。

力がつく前に難関私立の英文を読まないようにしましょう。

レベルが合わない問題を解くことは非常に非効率で、合格率を大きく下げます。

9月の終わりまでに、共通テストで65%が取れないのであれば、明治は厳しいです。

逆転はもちろん可能ですが、そのままではもう一年を前提に頑張るか、ランクを下げることも考えたほうがいいでしょう。

明治レベルの英文を理解しながら時間内に合格点が取れるスピードで読むには、共通テストレベルで安定して70点くらいは取れる実力が必要です。

この時点で受験まで2か月~3か月くらいだと思いますが、受験の3か月前くらいには一度赤本を使って過去問を1回だけでいいので解いておきましょう。

高校2年生や、浪人覚悟でもう1年頑張る用意をし、正しい理解に基づいた勉強を行えば、かなりの確率で明治レベルの英語力は手に入ります。

共通テストレベルで安定して点が取れて初めて明治(私立)対策

明治の特徴は長文が長いこと。

共通テストの大問6よりもさらに長く、出題形式も似ている部分以外に違う部分も当然あります。

まずは問題形式に慣れるためにも300~500語の私立対策本の長文を解きましょう。

まとめ

保護者の方へ

お子さんが明治大学の統一入試を受験する場合には、国立大や早慶上理などを併願する場合も多いかと思います。

明治対策だけでなく、ハイレベルな大学を受験する場合は、どこをメインとしつつ明治の対策も同時に行う。

加えて、科目ごとの勉強時間の配分も重要になります。

明治の英語対策だけでなく複数の科目を指導しつつ、今のお子さんに最適な勉強法まで指導してくれる先生を見つけてあげることで、合格の可能性が大きく向上するでしょう。

明治大学に合格するためのプロ家庭教師の指導に興味がある方は → こちら

他の記事一覧は → こちら